В Европе стартовал проект Albator стоимостью €3,9 млн (около $4,6 млн), направленный на разработку бесконтактной системы защиты МКС и критически важных спутников от опасных обломков космического мусора. Инициатива финансируется Европейским советом по инновациям (EIC) и объединяет академические и промышленные команды из разных стран, включая Францию, Испанию, Германию и Люксембург.

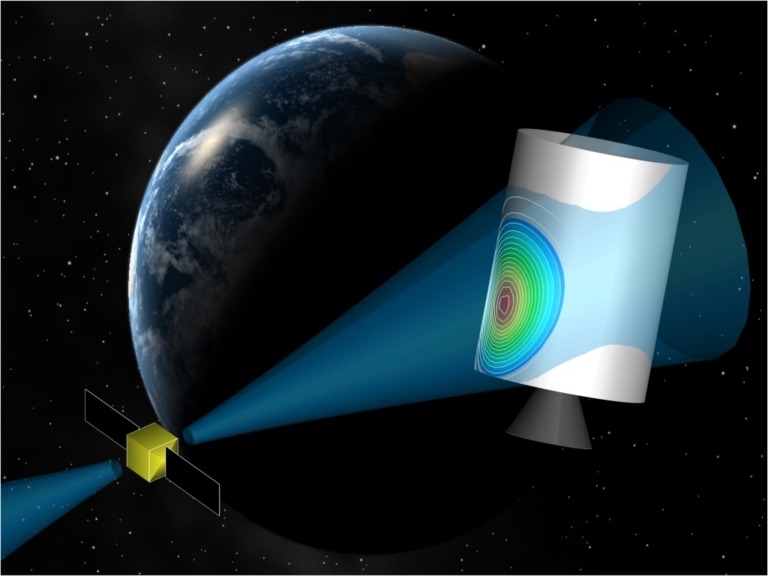

Albator основывается на технологии высокоэнергетических ионных пучков, созданных при помощи источника плазмы с электронно-циклотронным резонансом. Такой пучок способен аккуратно передавать импульс орбитальным обломкам, постепенно корректируя их траекторию и направляя либо в плотные слои атмосферы для сгорания, либо на «кладбищенскую» орбиту — в безопасную зону, удалённую от активных спутниковых маршрутов.

Этот метод принципиально отличается от существующих способов по захвату мусора — сетями, роботизированными манипуляторами или гарпунами. За счёт отсутствия прямого контакта снижается риск образования дополнительных фрагментов при неудачных попытках захвата.

Руководит проектом компания Osmos X из Франции — разработчик плазменных двигателей для беспилотных аппаратов. Среди ключевых партнёров — исследовательские университеты, а также европейское подразделение NorthStar Earth & Space, специализирующееся на обеспечении ситуационной осведомлённости.

По оценкам Европейского космического агентства (ESA), на низкой околоземной орбите сейчас находится более 36 тысяч объектов размером свыше 10 сантиметров, свыше миллиона частиц от 1 до 10 см и около 130 миллионов микрочастиц, которые невозможно отслеживать, но которые способны серьёзно повредить космические аппараты.

Проект Albator рассчитан на 3,5 года и должен завершиться к февралю 2029 года. Его эксперты подчёркивают растущую угрозу космического мусора, усугубляющего ситуацию с каждым новым запуском спутниковых группировок — таких, как Starlink и Project Kuiper. Применение передовых технологий поможет повысить безопасность и устойчивость космических операций, избежав цепной реакции столкновений, известной как синдром Кесслера.